Analisar uma expressão artística, qualquer uma, tanto atende à paixões e gostos – muitos impostos -, como a pré-definições aceitas, retorno de mercado – e crítica (e trâmites acadêmicos). Os quadrinhos assemelham-se de muitas formas ao cinema, não da forma aceita ou disseminada pela academia, mas para este que vos escreve, através do conceito de quanto mais brasileiro, “pior”. E por isso mesmo, melhor! Não, não é ufanismo tardio. Mas de certa maneira, entoamos odes ao escritor Lima Barreto ao enveredar por esta seara. Então para esmiuçar o assunto, vamos “por partes” como poderia ter dito o Ditador Frankenstein!

Tanto no cinema como nos quadrinhos, o autor pode ser o diretor, quem define os ângulos, o câmera, quem determina a estética, a visão artística e o que pretende transmitir ao público. Ou pode até não passar nada, tanto faz… Há arte nacional que bravamente sobrevive às pressões do mercado e do imperialismo cultural e há aquela arte (entre aspas), que mesmo sendo digna ou indigna, só sobrevive – e é conhecida – por intensa pressão cultural e financeira. Como muitos de minha geração, eu comprava quadrinhos na década de 1970 em bancas de jornais. Adquiria Batman e Asterix, mas também comprava as famosas revistas nacionais preto e brancas de terror, totalmente desenhadas e escritas por brasileiros. Eram melhores do que os congêneres estrangeiros? Sendo muito objetivo, a resposta seria não. E por quê? Pelas mesmas razões que comparei os quadrinhos ao cinema. Havia uma antiga teoria conspiratória que dizia que a ditadura militar nos anos 1970 e 1980 havia imposto a exibição de curtas nacionais com som e imagens ruins para reforçar a ideia de que o cinema nacional nunca teria jeito, nunca daria certo… Mas o que é ser “ruim”? Há um padrão de qualidade universalmente aceito? Quem o impôs? E para quê? Por quê? Para agradar as platéias mundiais…? A maior parte do público nacional consome quadrinhos nacionais com estética estrangeira e isso não é uma acusação, é um fato. Nem o linguajar é factível… O mesmo caso da música brasileira, totalmente submetida à pressões de mercado, e imposições estéticas globalizadas.

Podemos aqui, ficar horas debatendo essas questões, mas a resposta tem tudo a ver com a similaridade entre as duas expressões artísticas, principalmente quadrinhos e cinema. Por enquanto, não colocarei na roda nem literatura, artes plásticas e música…

Desde que me entendo por gente, meus amigos adolescentes nos anos 1970 e 1980 só conheciam filmes nacionais de pornochanchada. Ninguém havia visto nenhum filme da Atlântida, Cinédia e nem Cinema Novo. A garotada só gostava de filmes estrangeiros, basicamente estadunidenses. E cansei de ouvir: “Filme nacional tem som ruim!” (e tinha mesmo) e “Filme nacional é tudo mal filmado!” (Aí entraremos em debates existenciais sobre questões estéticas e câmera-na-mão-ideia-na-cabeça). Mas eu gostava de filme nacional mesmo assim! Mesmo contra 99% dos meus amigos… Essa reflexão me forneceu o insight (desculpem-me pela palavra em inglês…) de que o produto nacional não precisa ser igual, tecnicamente falando, ao produto estrangeiro, mas que é bom que seja brasileiro ou que busque incessantemente uma estética não-colonizada. Mas quem seria o fiel da balança para aceitar e apoiar essa estética “terceiro-mundista”? O público. Mas, como pedir apoio a quem não se interessa em apoiá-lo, se este mesmo público tem sido exposto à radiação gama há décadas? E assim é até hoje. Eu mesmo, só apoio e gosto de uma produção nacional não porque é feita no Brasil, mas porque tem uma linguagem própria, mesmo que canibalizada. Mas é preciso divulgação para que as pessoas tenham acesso aos produtos nacionais e divulgação significa investimento financeiro. Todos sabemos, ou teimamos em não lembrar, que os maiores vendedores de quadrinhos nos anos 1960 no Brasil foram artistas brasileiros (incluindo aí desenhistas que cá moravam egressos da Itália, Portugal e Argentina).

Essas reflexões recutucaram-me após ter recebido os dois lançamentos da editora MMARTE de Goiânia.

COM A PALAVRA é um compêndio escatológico P&B de 10 por 15 centímetros com 32 caricaturas sobre nossas mais (des)-i-lustres personalidades da política e da vida-pública. São artes diretas, “rabiscadas”, ejaculadas com profundo senso de pesar e humor, produzidas por uma das mais belas cabeças pensantes do país: seu Márcio, o multi-homem Paixão. A sensação que tive com esse trabalho, passível de ser carregado no bolso e ressacado nas ruas, quando se quiser, a cada momento que você se sentir uma agulha no palheiro, é o de comunhão e alívio de alma, já deveras atormentada por gente tão insignificante que ascendeu ao poder alicerçada por ressentidos, terraplanistas e nazistas. Retornei várias vezes às páginas já vistas para relembrar de como Márcio havia retratado essas personagens perversas, e (sor)ri mais e mais, quase que aliviado em saber que com suas lentes da verdade, Márcio comunga conosco a mesma paixão, a mesma hóstia. Como irmãos na fé, crentes que a arte salva e que nunca, jamais, deve ser censurada.

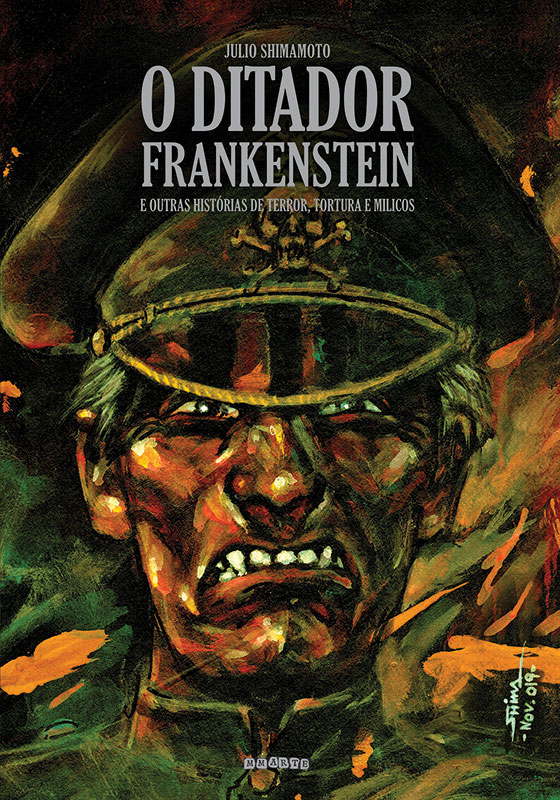

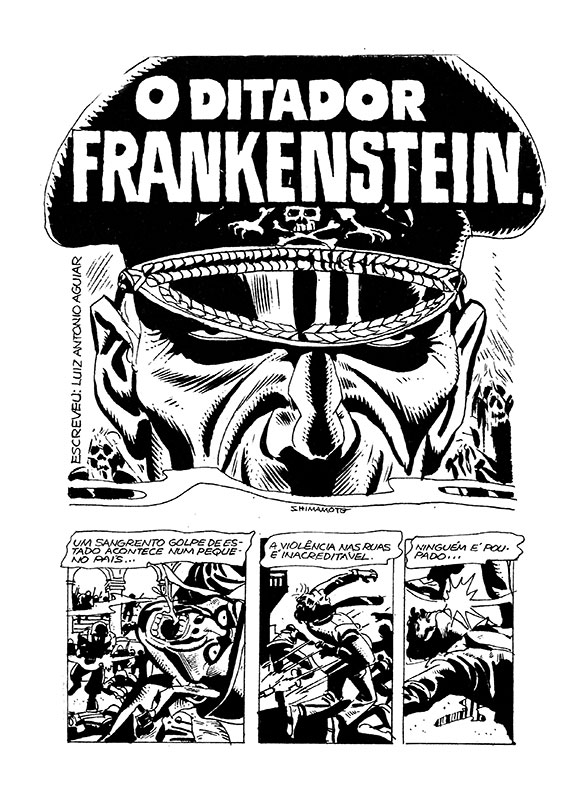

A obra O DITADOR FRANKENSTEIN compila em formato 30 x 21 os trabalhos em P&B de terror e política lançados de 1960 a 1982 pelo mestre dos quadrinhos expressionistas Julio Shimamoto, exatamente quando o artesão completa 8 décadas de vida – em 2019. O prefácio escrito por Márcio Paixão localiza a obra de Shima (e roteiristas) no tempo-espaço e esmiúça várias questões como a detenção do artista pelos militares – por ter sido considerado subversivo. Reler essas histórias escritas sob a influência da Revolução Cubana, e da ditadura de 1964 – que alguns insistem em dizer que foi uma “dita-branda” ou que “nunca houve” – chegando a citações ao rei dos bicheiros cariocas (Anísio Abraão David) e às explosões de bancas de jornais – que vendiam publicações de esquerda -, nos faz perceber que 2019 parece uma deplorável viagem no tempo, o que por bem (re)atualiza os trabalhos de Shima, mas que também nos deixa em uma tremenda bola-dividida: serão esses quadrinhos mais do que um resgate? Serão a antevisão de uma nova ditadura? De uma já nascente censura…?

A conecção entre terror e política não é uma criação exclusivamente brasileira, tanto que o diretor George Romero disse sobre o seu filme A Noite dos Mortos Vivos de 1968 que os zumbis eram representações de nazistas, mas é claro que em terras tropicais a realidade dos Esquadrões da Morte (alicerçados por uma classe média hipócrita) e torturadores (que faziam sinal da cruz antes de suas torturas) foram mais do que representações e fantasias. Eram a verdadeira encarnação do mal, o que poria – e pôs – à escanteio todos os monstros fantasiosos transformando Drácula em um simples sugador… E como os quadrinhos nacionais eram muito populares nos anos 1960, eles influenciavam milhares de jovens a ver o governo como canalha e a lei como injusta. Mas, aqui deixo uma outra análise em aberto, que pretendo esmiuçar em outro artigo: o de que a arte influencia, mas que ainda é incapaz de direcionar o “oprimido” à ação caso esta arte não seja massiva, através de que veículo for, enorme ou oculto (Exemplos: o seriado Anos Rebeldes da Globo feito para apear o presidente Collor do poder em 1992, os discípulos de Olavo de Carvalho e o Anonymous com suas máscaras de V de Vingança).

O DITADOR também nos faz retornar à questão do início desta análise: existe uma estética nacional? Com Shima pode se dizer que Sim. Todos a conhecem? Não. E Shima, com seus 80 anos, é o mais jovem e inovador dos artistas brasileiros, por ainda ser um dos mais ousados. Shima, o mais brasileiro dos samurais, o mais caipira dos moradores da cidade-grande é aquele que está mais distante de uma arte globalizada e comercial, palatável para o público infanto-juvenil e isso o torna um dos únicos e legítimos artesões deste ofício ingrato que é esfregar o Brasil real no rosto de um país que não se reconhece como mestiço e que teima em negar tanto a ditadura como as consequências da escravidão . A busca real ou artística, simbólica ou ativista, por uma arte nacional e por um país mais justo e miscigenado tem um nome escrito na história: e o seu nome é Shimamoto.